ORJ Blogブログ

2022.10.01介護分野で特定技能外国人を雇用するための要件・方法・注意点について

目次

1.特定技能「介護」創設背景

2.介護分野の深刻な人手不足

3.特定技能「介護」の制度概要

4.特定技能「介護」の資格取得の要件

5.特定技能「介護」の受け入れの現状

6.特定技能「介護」の受け入れの要件

・就業場所

・雇用形態

・業務内容

・報酬

・受け入れ人数の上限と期間

・外国人支援計画・支援項目

・特定技能協議会

7.まとめ

1.特定技能「介護」創設背景

・特定技能とは、人手不足が深刻化してきている産業分野において、一定の専門性・技能を有し、

即戦力となる外国人を受け入れるために、2019年4月に創設された在留資格です。

現在のところ、12の産業分野で特定技能の在留ビザが認められており、「介護」もその一つです。

・特定技能は1号と2号の2種類がありますが、現在のところ「介護」は特定技能1号のみです。

・介護分野では、2019年から向こう5年間で30万人程度の人手不足が見込まれていますが、

介護ロボットやICTの活用等による生産性向上、高齢者や女性の就業促進等による国内人材の

確保を行ってもなお不足すると見込まれる6万人を上限として、特定技能外国人を受け入れることになっています。

2.介護分野の深刻な人手不足

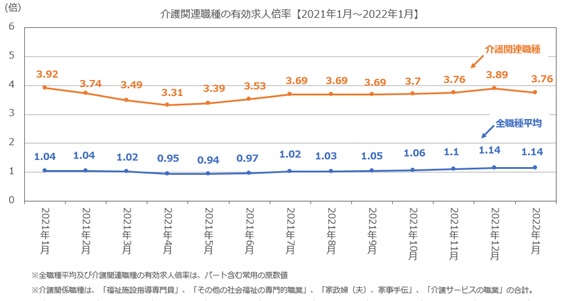

厚生労働省の一般職業紹介状況(※1)によると、2022年1月の介護関連職種の有効求人倍率は

3.76倍に達しており、同年月の全職種平均の有効求人倍率1.14倍を大きく上回っています。

※1:厚生労働省「一般職業紹介状況」https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1.html

また、厚生労働省の「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計(確定値)について」

(※2)によると、都道府県推計に基づく2025年度の介護人材の需給ギャップは

37.7万人となっています。

2025年に向けた介護人材にかかる需給推計(確定値)

|

介護人材の需要見込み(2025年度) |

253.0万人 |

|

現状推移シナリオによる介護人材の供給見込み(2025年度) |

215.2万人 |

|

需給ギャップ |

37.7万人 |

※2:厚生労働省ホームページ 「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計(確定値)について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000088998.html

3.特定技能「介護」の制度概要

・特定技能「介護」の制度の目的は、介護分野における深刻化する人手不足に対応するため、

一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度です。

・特定技能「介護」では、給与は同職種に従事する日本人と同等以上であり、1年・6ヵ月または

4ヵ月の更新を行いながら、最長5年まで日本で就労可能です。

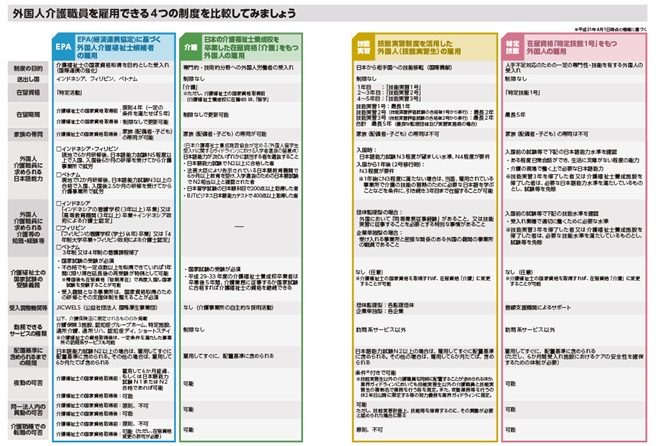

・従来の制度と比較すると、「EPA」や在留資格「介護」のように国家資格の取得・保持を要件としておらず、

「技能実習」のように原則転職不可ではないため、特定技能「介護」は、従来の制度より外国人を

受け入れやすい制度といえます。

(出典)厚生労働省「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けハンドブック」

4.特定技能「介護」の資格取得の要件

・特定技能「介護」の資格取得には、以下の4つの方法があります。

(1) 技能試験と日本語能力試験に合格

➀ 技能試験

ア 「介護技能評価試験」

イ アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの

|

技能水準及び評価方法 |

|

|

介護技能評価試験 |

(技能水準) 介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状態に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルであることを認定する。合格者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。

(評価方法) 試験言語:現地語 実施主体:厚生労働省が選定した機関 実施方法:コンピューター・ベースト・テスティング(CBT)方式 |

➁ 日本語能力試験

ア 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に加え、「介護日本語評価試験」

イ アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの

|

日本語能力水準及び評価方法 |

|

|

国際交流基金日本語基礎テスト |

(日本語能力水準) 受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定する。合格者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認める。

(評価方法) 実施主体:独立行政法人国際交流基金 実施方法:コンピューター・ベースト・テスティング(CBT)方式 |

|

日本語能力試験(N4以上) |

(日本語能力水準) 合格者は、「基本的な日本語を理解することができる」と認定されたものであることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、受入れに必要となる基本的な能力水準を有するものと評価する。

(評価方法) 実施主体:独立行政法人国際交流基金及び国際教育試験協会 実施方法:マークシート方式 |

|

介護日本語評価試験 |

(日本語能力水準) ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを確認の上、介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力を確認する。

(評価方法) 実施主体:厚生労働省が選定した機関 実施方法:コンピューター・ベースト・テスティング(CBT)方式 |

(出典)厚生労働省「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)」

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000601302.pdf

厚生労働省「「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000617620.pdf

|

介護技能評価試験・介護日本語評価試験について |

||

|

|

介護技能評価試験 |

介護日本語評価試験 |

|

問題数・試験時間・試験科目 |

全45問 60分(学科試験:40問)・介護の基本(10問)・こころとからだのしくみ(6問)・コミュニケーション技術(4問)・生活支援技術(20問)(実技試験:5問)・判断等試験等の形式による実技試験 |

全15問 30分・介護のことば(5問)・介護の会話・声かけ(5問)・介護の文章(5問) |

|

実施方法 |

コンピューター・ベースト・テスティング(CBT)方式 |

|

|

受験手数料 |

1,000円程度 |

1,000円程度 |

|

試験結果の通知 |

試験修了後、試験会場のコンピュータ画面上で試験結果を表示。試験実施後5営業日以内を目途に、専用ウェブサイトにおいて、受験者が受験者名、試験名、試験日、顔写真、総合スコア、合否などの情報をスコアレポートとして取得可能。※合否基準:問題の総得点の60%以上 |

|

(出典)厚生労働省ホームページ「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html

・今後の介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験日程と試験会場は、厚生労働省ホームページ

(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html)の(1)受験申込手続きのご案内にて確認できます。

(2)介護分野の「技能実習2号」を修了

・介護の「技能実習2号」を良好に修了した方は、介護業務で必要な技能と日本語能力を有するとして、

技能試験と日本語能力試験の受験が免除され、受験せずに特定技能1号「介護」へ移行可能です。

・介護以外の「技能実習2号」を良好に修了した方は、「国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験

(N4以上)」は免除されますが、「介護技能評価試験と介護日本語評価試験」は免除されません。

(3)EPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)を満了

・EPA介護福祉士候補者として4年間適切に就労・研修した方は、介護業務で必要な技能と日本語能力を有する

として、技能試験と日本語能力試験の受験が免除され、受験せずに特定技能1号「介護」へ移行可能です。

・EPA介護福祉士候補者は、介護福祉士養成施設と同等の体制が整備されている介護施設等において、

4年間にわたり就労・研修に適切に従事していれば、介護業務で必要な知識・経験を有するものと認められます。

また、入国・就労に当たり一定の日本語能力を備えていることと、訪日後に日本語研修等の修了が求められ、

介護施設等においても日本語で実施される介護福祉士国家試験の受験に配慮した適切な研修が行われるため、

介護業務で必要な日本語能力も有するものと認められています。

(4)介護福祉士養成施設を修了

・介護福祉士養成施設を修了した留学生も、介護業務で必要な技能と日本語能力を有するものとして、技能試験と

日本語能力試験の受験が免除され、受験せずに特定技能1号「介護」へ移行可能です。

・留学に当たり、日本語教育機関で6ヵ月以上の日本語教育が求められることと、入学後の2年以上の養成課程において

450時間の介護実習のカリキュラムの修了が求められること等から、介護業務で必要な知識・経験、日本語能力を

有するものと認められています。

5.特定技能「介護」の受入れの現状

・2019年に、介護分野においては2024年までに6万人を上限として特定技能外国人を

受け入れることになっています。

・しかし、新型コロナウィルス等感染症対策に伴う入国制限の影響もあり、

2021年12月末時点での介護分野における特定技能外国人数は5,155人となっており、

上限6万人を大きく下回っておりますが、2022年3月以降の入国制限の見直しにより、今後の増加が期待できるでしょう。6.特定技能「介護」の受入れの要件

【就業場所】

・「介護」業務の実施が一般的に想定される範囲、具体的には、介護福祉国家試験の

受験資格において「介護」の実務経験として認められる施設。

但し、訪問系サービスは受け入れの対象外。

【雇用形態】

・直接雇用のみ。

【業務内容】

・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)。

・上記に付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)。

・訪問介護サービスは不可。

【報酬】

・日本人と同等額以上。

【受け入れの上限と期間】

・受け入れ人数:事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと。

日本人「等」は、以下➀~③の外国人材が含まれる。

➀ 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士

➁ 在留資格「介護」により在留する者

③ 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格に

より在留する者

・期間:最長5年(1年・6ヵ月または4ヵ月の更新)

(出典)厚生労働省「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

(分野別運用方針)」

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000601302.pdf

厚生労働省「「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に

関する方針」に係る運用要領

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000617620.pdf

厚生労働省「特定の分野に係る要領別冊(介護分野)本文・別表」

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000822017.pdf

をもとに株式会社ORJにて作成

【支援項目】

・特定技能1号の外国人がその活動を安定的かつ円滑に行うことができるように

するためには、受け入れ企業が職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の

実施に関する計画を作成し、その計画に基づく支援が必要になります。

※特定技能2号の外国人には、支援義務はありません。

・受け入れ企業は、在留資格申請に当たり、支援計画を作成し、当該申請の際に

その他申請書類と併せて提出する必要があります。

支援計画の主な記載事項は、「下記10項目の実施内容・方法等」、「支援責任者及び

支援担当者の氏名及び役職等」、「支援の実施を契約により他の者に委託する場合の

当該他の者の氏名及び住所等」、「登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)」

です。

<支援計画の概要>

➀ 事前ガイダンス

➁ 出入国する際の送迎

③ 住居確保・生活に必要な契約支援

④ 生活オリエンテーション

⑤ 公的手続き等への同行

⑥ 日本語学習の機会の提供

⑦ 相談・苦情への対応

⑧ 日本人との交流促進

⑨ 転職支援(人員整理等の場合)

⑩ 定期的な面談・行政機関への通報

・但し、受け入れ企業が、支援計画の全部を登録支援機関に委託する場合には、

外国人を支援する体制があるものとみなされます。

(出典)出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた

取組」https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

をもとに株式会社ORJにて作成

【特定技能協議会】

・特定技能外国人の受け入れ企業は、受け入れ後4ヵ月以内に、厚生労働省が組織する

「介護分野における特定技能協議会」への加入が必要です。

・「介護分野における特定技能協議会」への加入は、厚生労働省ホームページ

(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html7.まとめ

・特定技能「介護」の創設により、人手不足が深刻化している介護分野において、

即戦力となる外国人が受け入れやすくなりました。

・日本語能力への不安、生活面の不安などから外国人を雇用に慎重になっている

事業者様も多いと思いますが、将来を見据えて、今のうちから特定技能外国人の

受け入れをご検討してみてはいかがでしょうか。

・弊社は、外国人が「安心」「安全」に就労することができるよう幅広いサービスを

提供しており、20,000人以上をサポートする外国人就労者支援サービスの

リーディングカンパニーです。

特定技能外国人雇用をご検討の事業者様は、是非一度お問合せ下さいませ。